いろはシリーズは普段づかいにちょうどいいアイテムが揃っています。

デザインも<丸文>、<菊文>、<麻の葉文>の3種類あり、柄違いで家族で使えて便利。

料理にも合わせやすく、幅広い年齢の方に好まれやすいシリーズですので贈り物にもおすすめです。

いろはの特徴

| 土 | 陶器と磁器が混ざった半磁器製。磁器の丈夫さと陶器の温かさを併せ持った薄いグレーの土が特徴です。 |

|---|---|

| 絵具と模様 | のびのびと描かれた簡略化した絵柄は手描きでしか出せない味わいがあり、のこった筆跡の表情が風合いを出しています。 また、鉄分が多く少し焦げやすい絵具を使用することで色の中に濃淡のゆらぎが生まれ趣ある仕上がり。 |

| 釉薬 | もったりした釉薬は絵具を滲ませる性質があります。絵柄の境界線をぼかすことでやわらかな見た目になっています。 |

文様について

いろはの食器は、一つ一つ職人の方が丁寧に描いています。特に<麻の葉文>は手間がかかり、文様を均等にきれいに食器の中に収めるのが難しいとの事。

江戸期に全国で使われていた波佐見焼の「くらわんか碗」の文様を現代風にアレンジしています。庶民でも使える価格帯の食器にするために、絵付けにかかる工数を減らし大胆でおおらかな柄になっていきました。

その飾らない波佐見焼のデザインに付加価値を見出したのが、初期の民藝運動に参加した陶芸家「富本憲吉」です。

| 丸文 | 「丸」は、太陽を象徴する形であり力の源とされています。また、始点・終点がない丸は、無限を意味するので縁起が良いとされます。 |

|---|---|

| 麻の葉文 | 「麻の葉」は成長が早くまっすぐにグングン成長するため、麻の葉柄には子供の健やかな成長の願いが込められています。また、魔除けの意味があり昔から親しまれている文様です。 |

| 菊文 | 「菊」は、昔から邪気を祓うといい聖なるパワーもあるとされてきました。 花言葉には、「高貴」「真の愛」「生命力」などとても縁起の良い花とされています。 |

アイテムの説明

茶碗

少し小ぶりですっとした形が上品なお茶碗です。

ふちに巻かれたサビがきりりと締まって良い雰囲気の見た目。

高めの高台は熱を感じにくくお茶碗を持った時に熱くありません。

鯛茶漬けを盛り付けてみました。お出汁は同シリーズの土瓶に入れて。

そばちょこ

あんみつや抹茶アイスなど、和のスイーツにもぴったり。

湯呑みにもちょうどいいサイズ。

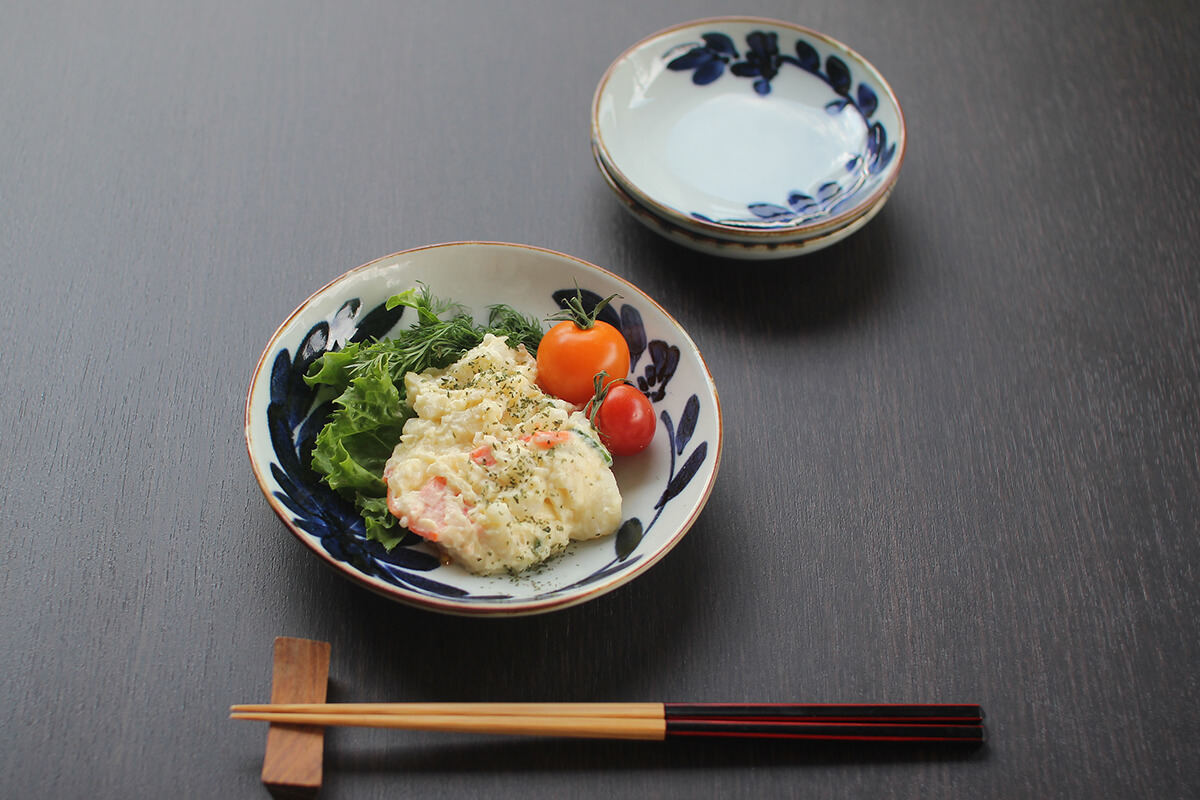

小皿

深さがあるので醤油を入れるお皿に重宝します。

ちょっとしたおかずを入れるのにちょうどいいサイズ。

菓子皿にも。お菓子を引き立ててくれるお皿です。

薬味皿やお漬物を盛る皿にも。

中皿

お漬物の盛り合わせ。お皿との色のコントラストがきれいです。

副菜やおかずの取り皿などに。深さがあるので汁気のある料理にも使えます。

長崎の伝統菓子「桃カステラ」

お菓子の取り皿にも。

平丼

径が広めの丼なので、盛り付けやすく、かつ丼、親子丼などの丼ものや、うどん、おそば、ラーメンなどの麺類にぴったりです。

スープを飲むときは両手でしっかりと支えられる安定感があり、器のふちがナナメにカットされているので飲み口が最高です!

長崎名物のちゃんぽん。具材をいっぱいのせても大丈夫。

見た目はどっしりしているように見えますが、軽くてとても扱いやすく、重なりもいいので収納の場所もとりません。

丼

少し小ぶりなサイズの丼です。うどんやそばなど麺類を軽く食べたい時に。

親子丼などごはんの上にのせて食べる丼料理にちょうどいいサイズです。お茶漬けや、卵かけごはんにも大きすぎないサイズ感なのでおすすめです。

長角皿

長角皿の上に小鉢を置いて使うといつもの料理がオシャレに。

手毬寿司、巻き寿司、生春巻や、具替わりのおにぎりなど、横に並べるとかわいい料理にぴったりです。

魚料理のたびに活躍してくれそうです。

大人1人前の餃子をのせても!

大皿

深さのある大皿は、カレーやパスタ料理に便利な形。

直径22㎝で深さのあるお皿です。食卓でも出番が多く定番で持っておきたいサイズ。

盛り皿としてもおすすめ。

魚や肉料理などメインディッシュのお皿にどうぞ。

中鉢

程よい深さがあり、煮物などを盛るのにちょうどいいサイズの中鉢。

麺類、汁物や鍋の取り鉢として幅広くお使いいただけます。

土瓶

2~3人のおもてなしにぴったりのサイズです。

ころんとした形が可愛らしい土瓶です。