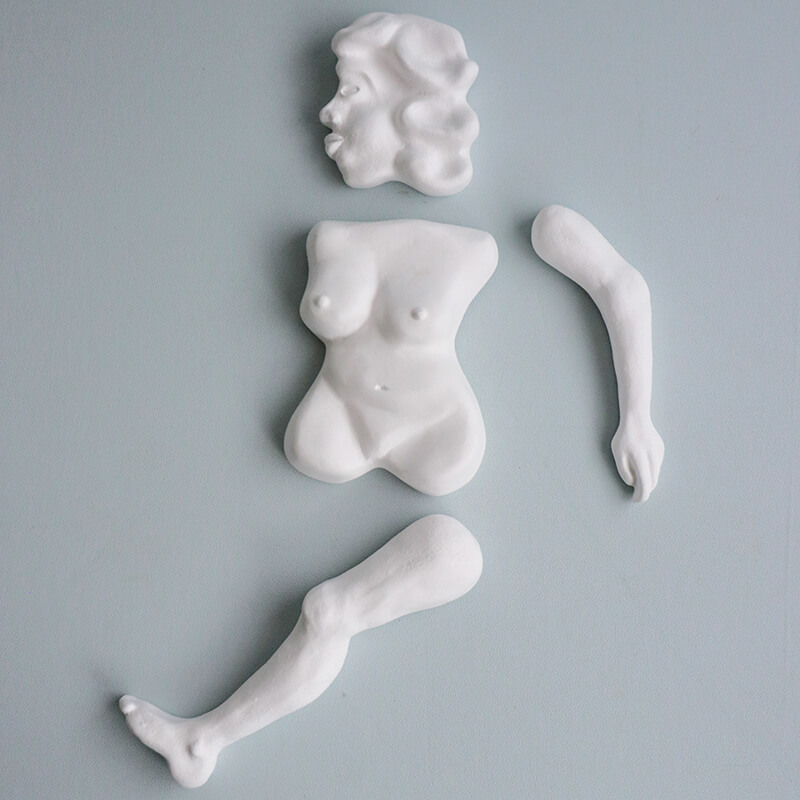

山の中で生まれるプリミティブな土偶

佐賀県武雄市の静かな山の中で作陶されている三浦宏基(みうらひろき)さんは、2020年6月に独立した土偶作家である。

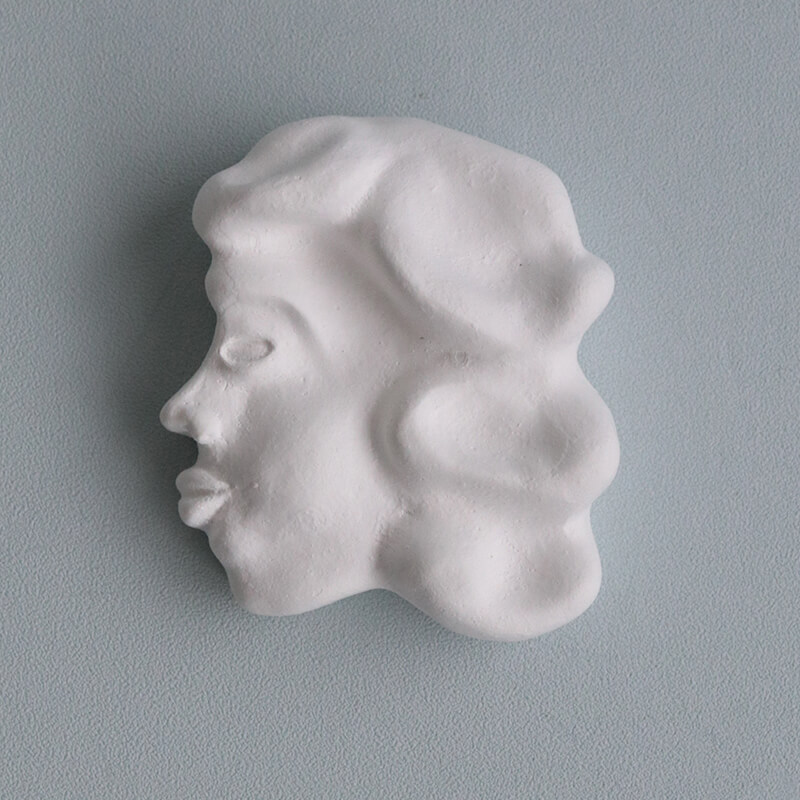

三浦さんの土偶は動物や人をモチーフにしたものがメインで、三浦さんのイメージと手によって生み出される土偶たちはどれもなんとも言えない表情をしている。ずっと見つめていると愛くるしくなってくる。

2021年にオープンしたマルヒロの私設公園HIROPPAのエントランスに2体の土偶がある。公園をじっと見ている様子はまるでHIROPPAの守り神のよう。釉薬がかからない土肌の表面にはいずれ苔が生え、自然と一体化していくことだろう。

三浦さんが波佐見町の窯元に勤めていた際に、マルヒロがお世話になっていた縁で土偶の制作を依頼した。土偶前はHIROPPAのフォトスポットになっている。以下、三浦さんからのコメント。

象徴的な物であること。野心に満ちた好奇心の塊である。 雨風にさらされ苔むし風化しても鎮座していてほしいです。

身の周りにある自然の素材から作る

土偶の原料になる土や砂は、工房からすぐの裏山から取っていたり、川から採取していたりと、身近にある自然のものを使っているらしい。

「野焼き」という原始的な方法を用いて、土偶制作をしている三浦さん。

もみ殻・藁・木を主な燃料として、24~30時間ほどかけてゆっくりと焼いていくそう。もみ殻は知り合いの農家さんから譲ってもらうそうで、土や燃料すべて自分の周りにあるものを使って制作している。

山の土、川の砂を混ぜた粘土に、三浦さんというフィルターを通して、動物や人の形が与えられ、野焼きで焼成される。

年を重ねると知識や理論にがんじがらめになってしまうけれど、三浦さんの表現はどこまでも自由で、純粋だ。

混じりけのない心で土に向き合おうとしているのだと思った。

土偶以外にも壺なども制作している。土器の壺だと中に入れた水が夏場でも冷えた状態で保てるそうだ。そのため現在、プラスチック製のものから土器の壺へと人々の関心が向き始めていると話してくれた。

また、土器の壺なら例え割れたとしても、破片を砕いてまた土に混ぜれば再利用することができるので、循環して土を利用することができることも教えてくれた。

土偶達から伝わる作る楽しさ

三浦さんの工房の中や外にはたくさんの土偶が置かれている。「あっ、ここにもいた」「こんなところにもいたのね」と、土偶を見つけることが楽しくなってくる。

三浦さんの土偶たちはきっとこれからいろんな方の暮らしの中に溶け込んでいくのだろう。